LA MARGE N’EST PAS UN GROS MOT !

série Les Tasses

Graffiti, classés X

J’entretiens une relation ambiguë avec la modernité qui m’entoure : comme un paradoxe, dans une époque qui se nourrit d’images, j’aime les lettres. Pour accompagner les fantasmes qui circulent à l’intérieur de mes photographies, je pose des mots (les miens ou ceux des autres). Si je m’étonne du manque d’intérêt de la part des chercheurs sur la valeur ethnographique de la prose obscène qui tapissait les murs de l’ombre, je refuse d’y voir la misère sexuelle qu’on lui attribue aisément.

Au graffiti des toilettes publiques, je consacre un triptyque.

Les graffiti contemporains évoluent dans le monde de l’art et garnissent les salons bourgeois. Entre vandalisme et trajectoire culturelle, le Street Art est synonyme d’enjeux identitaires, de pratiques sociales. Ainsi, les graffeurs qui convoitent les institutions obéissent à des codes, à des réseaux hiérarchisés et même à un certain marché.

Le graffiti à caractère sexuel, lui, reste autonome. Souterrain, il n’appartient à aucune règle. Sa transgression est totale. Ses auteurs sont discrets et se réjouissent de cet anonymat. Leurs messages sont aussi des appels à l’autre. Je ne m’intéresse qu’à ce genre de graffiti-là. Dans le cadre confiné des toilettes publiques, et à l’abri de tous, et au milieu de tous…, la censure n’existe pas, la pudeur n’existe plus. Observations de terrains, prises de photographies, installations autour d’archives…

Au graffiti des toilettes publiques, parent pauvre de la famille Street Art, je consacre un triptyque : “Porteuse d’espoir” , “Dans la tête d’Ernest” et “Dans la valise d’Eugène” .

Porte en bois, provenant des anciennes toilettes hommes de l’université de Lille. Messages laissés sous/sur plusieurs couches de peintures imprégnées de différentes matières organiques.

Porteuse d’espoir (Marc Martin, 2019).

Au centre de l’exposition “Les Tasses”, comme une relique, trône une porte remplie de graffiti. Elle symbolise, dans ma démarche, la frontière qui existe entre la sphère publique et la sphère privée : Cette porte est une clé pour comprendre mon projet. J’ai commencé à m’intéresser aux pissotières en photographiant ces endroits à l’abandon.

À la manière d’une exploration urbaine, je suis entré par effraction dans des endroits fermés et voués à la destruction. Dans une pissotière en particulier, j’ai réalisé que les graffiti sur les portes des cabines dataient du début des années 1980. Leurs auteurs avaient sans doute disparu. Le sida était passé par là. Mais il restait sur ces portes les traces de leurs fantasmes, de leur écriture. J’ai été très ému face à ces témoignages insolites parce qu’il s’en dégage beaucoup d’humanité. Ce qui se cache derrière ces portes, apparemment salaces, c’est toute une subculture qui sort du placard.

En légende, le témoignage de Piotr Nathan : Au milieu d’annonces liées aux fantasmes, le mot « AIDS » se hisse ici et là. Dans les années 1980 et 90, il n’y avait pas que des belles choses autour de la sexualité. On était jeunes mais la mort était très présente au quotidien. Dans la communauté, à cause du sida, on mourrait en l’espace de quelques mois. À l’époque j’ai donc compté les étoiles et j’ai collecté des traces de gens. Et ces portes étaient des traces de gens. Les portes des toilettes publiques, couvertes de dessins, de textes, de messages, d’annonces et de numéros de téléphone concernaient la sexualité, donc l’humain. Et à l’époque, ce qui m’intéressait n’était pas tant les portes que les hommes qui se cachaient derrière ces portes. Des hommes gays qui mouraient. Je les ai récupérées juste avant qu’elles ne disparaissent, elles aussi… Ces portes étaient au cœur de l’espace public et pourtant elles n’étaient pas dans la réalité. Les messages inscrits sur ces portes sont de l’ordre du fantasme, de l’utopie. Mais elles étaient porteuses d’espoir pour des générations d’hommes, dont j’ai fait partie, et qui n’avaient pas d’autres choix que de se retrouver dans les toilettes publiques. Aujourd’hui, ce qui reste sur ces portes, derrière ces couches de peinture, c’est la vie des gens. Marqué par cet entretien avec Piotr Nathan, j’ai donné comme titre à mon installation « Porteuse d’espoir ».

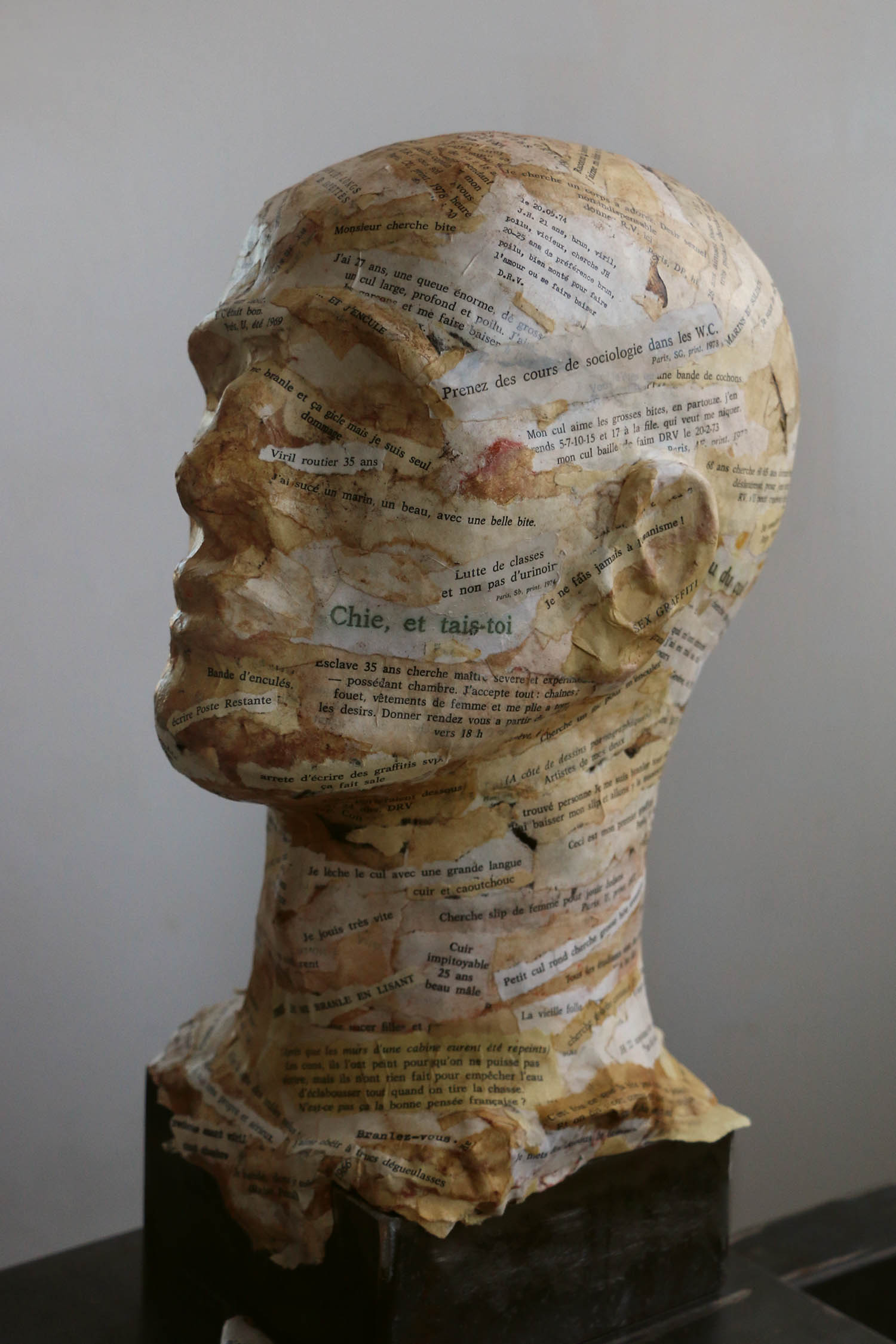

Tête en terre cuite – modelée par Jan Krass – patinée à la cire, peinture acrylique sur papier imprimé et sur matières organiques, vernis mat et brillant.

DANS LA TÊTE D’ERNEST (Marc Martin, 2019).

La deuxième installation se penche sur la personnalité d’Ernest-Ernest, ancien documentaliste au CNRS qui, pour son plaisir personnel, de 1963 à 1978, recensera des dizaines de milliers de graffiti sexuels, tous collectés dans les toilettes publiques. Jean-Luc Hennig, alors journaliste à Libération, avait rencontré Monsieur Ernest. Il le décrit comme un homme d’une cinquantaine d’années, discret et passionné.

Méticuleusement, il décalquait les dessins, recopiait chacun des messages à la virgule près puis les classait, un à un, selon leurs thématiques ! Aujourd’hui, Jean-Luc Hennig n’est pas très optimiste sur la pérennité de ces archives anthropologiques : Je me souviens d’épais volumes reliés, de papier hygiénique glissé entre les pages. Mais c’était il y a 40 ans. Je n’ai jamais revu Monsieur Ernest après l’entretien, c’était un solitaire. Il aurait plus de 90 ans…

L’installation rend compte de cette énigme. Qu’est-ce qui a poussé Monsieur Ernest dans ce travail d’exploration urbaine ? Qu’avait-il en tête ? En dispatchant les 350 pages de graffiti, “Dans la tête d’Ernest” ouvre le champ à l’inconscient collectif… Sous les traits de ce portrait maculé – façonné, fissuré –, les fantasmes en papier mâché démasquent toute une société. Les mots crus, capturés par un vernis d’éternité, mat ou brillant, selon les zones du crâne, apaisent le visage buriné d’une expression lascive et sereine. Ainsi, trône paisiblement sur son piédestal “Dans la tête d’Ernest”.

.

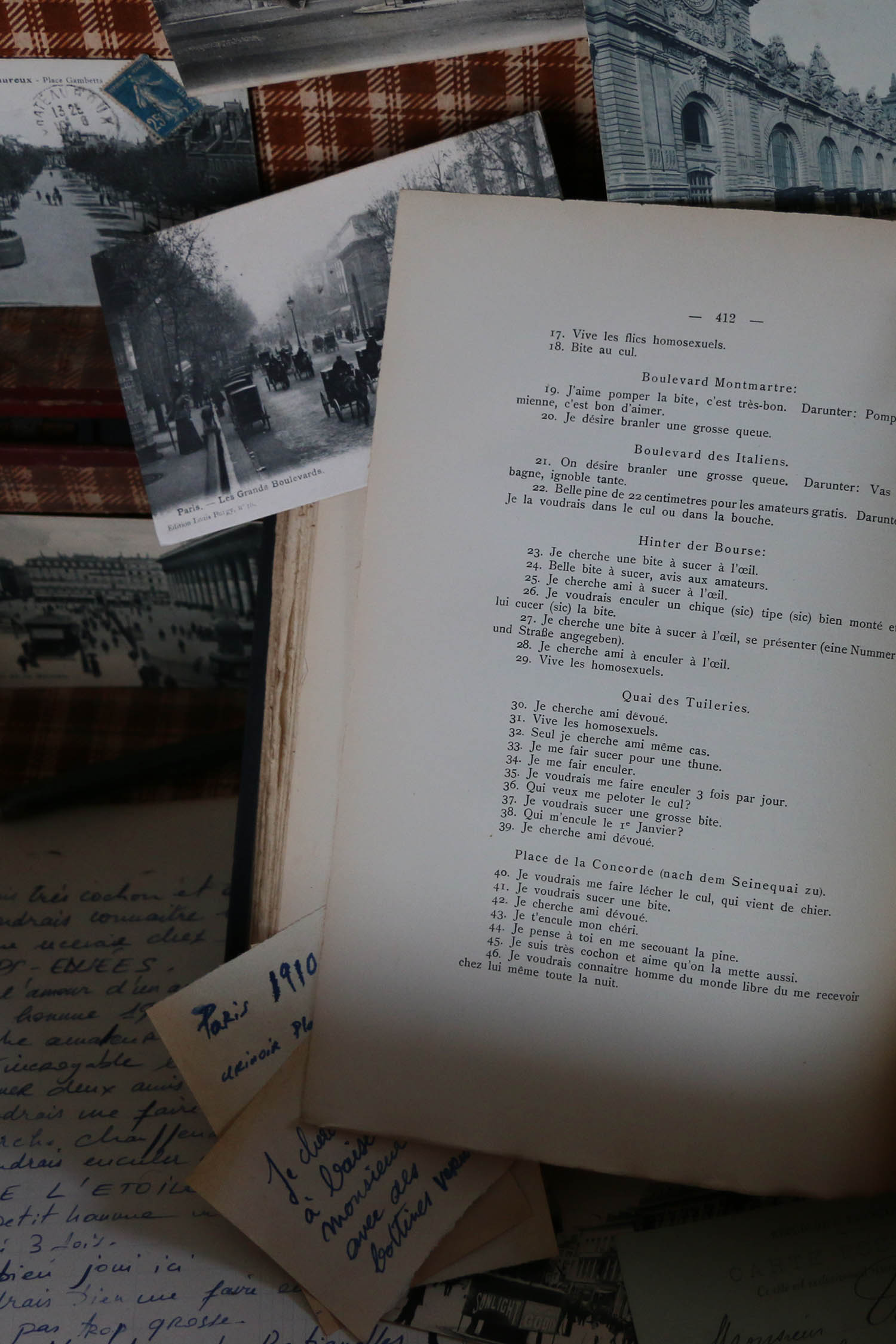

Installation autour d’une ancienne valise en carton symbolisant le bagage du sexologue Eugène Wilhem en visite à Paris. Elle est constituée de documents originaux datant du début XXe siècle.

DANS LA VALISE D’Eugène (Marc Martin, 2019).

Eugène Wilhelm (1866-1951) est un intellectuel alsacien aujourd’hui sombré dans l’oubli. Toute sa vie durant, il tiendra un Journal intime. Pionnier du mouvement d’émancipation homosexuelle à la fin du XIXe siècle, Eugène Wilhelm fait un séjour à Paris en 1910. Non seulement il retranscrit les graffiti qu’il trouvait dans les pissotières mais il les analyse : Si, pour les homosexuels, le premier rôle du graffiti est de s’amuser et de provoquer, on doit supposer que même si c’est inconscient, un motif psychologique plus profond les mène à écrire ces graffiti. Il s’agit du besoin de révéler le secret qui pèse sur les homosexuels dans la société. Il est méprisé, rabaissé et contraint à l’hypocrisie dans sa vie amoureuse. Au moyen des graffiti dans les pissotières, il cherche une compensation pour la comédie qu’il est obligé de jouer dans le monde vis-à-vis de ses amis et de ses connaissances. Il laisse cours à ses sentiments méprisés et ce de manière d’autant plus cynique que ceci se passe de manière anonyme. Il est conscient que dans ces toilettes publiques, de très nombreux hétérosexuels, peut-être aussi ceux-là même qui le respectent et qui l’honorent en tant que personne normale tout à fait respectable, vont lire ses fantasmes les plus profonds. Il déballe ce qu’il a sur le cœur, et dans le ventre, en une espèce d’exhibition sexuelle scripturale.

Un siècle plus tard, la lecture de ce trésor d’obscénités éphémères nous éclaire sur l’évolution des mœurs mais aussi sur certaines constantes. On peut y lire par exemple “Vive les flics homosexuels” (urinoir boulevard Bonne Nouvelle) ou “Jeune homme de bonne famille 19 ans cherche ami sérieux de même 20 ans” (urinoir place du Trocadéro) ou encore “Je cherche un sous-off bien monté”. Les annonces recensées par Eugène Wilhelm offrent un accès sans filtre à une sous-culture homosexuelle masculine usant d’un vocabulaire mêlant argot et expressions plus courantes dont l’usage est plus ou moins détourné. Elles mettent à nu des fantasmes en attente d’être réalisés (gratuitement ou contre rétribution), et dévoilent un certain nombre d’espoirs et d’attentes plus ou moins romantiques à l’image de celles que l’on retrouvera par la suite dans les petites annonces et de nos jours sur les sites de rencontres. Toutefois, plus de cent ans après la publication de cette étude, les désirs masculins ne semblent pas s’être radicalement transformés : tantôt éphémères, tantôt promis à s’inscrire dans la durée, ils témoignent aussi de stéréotypes fantasmatiques homosexuels masculins déjà bien ancrés : les bouchers semblent recherchés pour leur légendaire force physique et les policiers pour l’attrait que leur confère leur uniforme, etc.